Dify(ディファイ)は、プログラミング初心者でもAI機能を持つアプリを簡単に作れるツールです。テキストの生成はもちろん、画像の生成やデータ分析にも活用できますが、以下のような悩みを持つ方も多いでしょう。

「Difyは本当にプログラミングが不要なの?」

「Difyを実際に使う手順は?」

そこでこの記事では、Difyの特徴やアプリ作成の手順を解説します。

【記事を読んで得られること】

- Difyの概要・特長

- Difyを使ってAIアプリを作成する手順

- Difyで作ったアプリの具体的な使い道

ビジネスにおいて活用すべきシーンやおすすめな方の特徴も紹介するので、日々の業務を効率化したい場合はぜひ参考にしてください。

Dify(ディファイ)とはどんなツール?

まずは、Difyにおける特徴を見ていきましょう。

- Dify(ディファイ)とは?

- Dify(ディファイ)の歴史と運営会社の情報

- Dify(ディファイ)で開発できるアプリの種類

- Difyと同時に知っておくべき用語

それぞれ詳しく解説します。

Dify(ディファイ)とは?

Dify(ディファイ)は、生成AIなどを活用したアプリ開発をサポートするプラットフォームです。

ノーコード・ローコードの機能を搭載しているので、たとえプログラミング未経験でも比較的簡単に利用できる特徴を持っています。

チャットボットやデータ分析アプリといったAIを活用したツールも短期間で作れるので、社内の人的リソースをプログラミングに割きたくない企業には、特に役立つのではないでしょうか。

Dify(ディファイ)の歴史と運営会社の情報

Difyは2023年に設立された米国のAIテクノロジー企業『LangGenius, Inc.』によって開発・運営されているサービスです。

CEOはLuyu Zhang氏で、Tencent Cloudでの経験を活かしたAIアプリケーション開発プラットフォームにおけるリーディングカンパニーを目指しているとのこと。

Difyのリリース当初から、コミュニティと連携して改善を積み重ねる姿勢も市場から評価されており、今後も新機能や機能改善が期待されています。

Dify(ディファイ)で開発できるアプリの種類

Difyでは、チャットボットをはじめ、以下のように幅広いジャンルのAIアプリを開発できます。

- 顧客属性に応じたレコメンドアプリ:購入履歴や年齢などのデータを分析し、ユーザーに合った商品を自動で提案するシステム

- 顧客レビューをリアルタイムで分析するダッシュボード:レビューサイトやSNSの投稿を収集し、その感情やキーワードを可視化するツール

- 営業トーク・スクリプト生成アプリ:対象の商材や顧客プロフィールを入力すると、AIがカスタマイズした提案トークやメール文面を自動生成してくれるツール

ノーコード系のUI操作を中心に設定するため、ウェブサイトへの埋め込みや社内向けツールの作成など、カスタマイズ性の高いツールも簡単に作れるでしょう。

そもそも開発言語やフレームワークなどを学ぶ必要もないので、企画担当やマーケターといった上流部分を担う人材でも多彩なアプリを試作できるようになります。

Difyと同時に知っておくべき用語

Difyを使うときは、同時に以下の用語も知っておくとよりスムーズに利用できます。

- デバッグ

- プレビュー

- API

それぞれの用語を把握し、Difyを使いこなしましょう。

デバッグ

デバッグとは、開発中のプログラムやアプリで発生するエラーを特定・修正する作業を指します。

Difyのようなローコード・ノーコードプラットフォームでも、ユーザーが設定したロジックで問題が起きるリスクは捨てきれません。

エラーメッセージなどを確認しながら原因を突き止め、コードを修正していきましょう。

具体的に、チャットボットが誤った回答を返す場合は、データソースやトリガーの設定を見直すのが基本です。こうした工程を繰り返すことで、アプリの安定性を高められます。

プレビュー

プレビューは、完成前のアプリやコンテンツを実際に動作確認できる機能。

Difyで開発したアプリを画面上でテストし、レイアウト崩れや機能エラーがないかを簡単にチェックできます。たとえば、顧客向けのサンプル画面を先に用意し、ボタンの動きや入力フォームを試すことで、ユーザーにとっての操作性を向上させられるでしょう。

開発段階でプレビューを活用すれば、実装後に大規模な修正を避けられるメリットもあります。

API

APIとは、異なるアプリケーション同士で機能やデータをやり取りするための仕組みです。

仮にDifyのアプリを外部の在庫管理システムと連携させる場合、APIを組み合わせれば在庫数や商品情報をリアルタイムで取得できるようになります。

それに加えて、最新データをもとに商品レコメンドを表示するなど、より高度な機能を搭載しやすくなるでしょう。

ただし、外部サービスと連携する際は、認証方式や利用制限といったAPI仕様を事前に確認するようにしてください。

Difyを使ってAIアプリを作成する手順

Difyを使ってAIアプリを作成する手順は、以下のとおりです。

- Difyの公式サイトへアクセスする

- 会員登録を行う

- 「最初から作成」をクリックする

- 入力ブロックを作成する

- LLMブロックを作成する

- ワークフローが完成したらテストを行う

- 「公開」ボタンをクリックする

それぞれのステップにおける進め方も解説します。

1.Difyの公式サイトへアクセスする

まずは、Difyの公式サイトにアクセスしますDifyの機能や使用例も掲載されているため、事前にツールの概要を把握しておくと良いでしょう。

公式サイトにアクセス後、トップページにある「ログイン」ボタンをクリックし、次のステップに進んでください。会員登録が済んでいない方は、次の見出しを参考にしましょう。

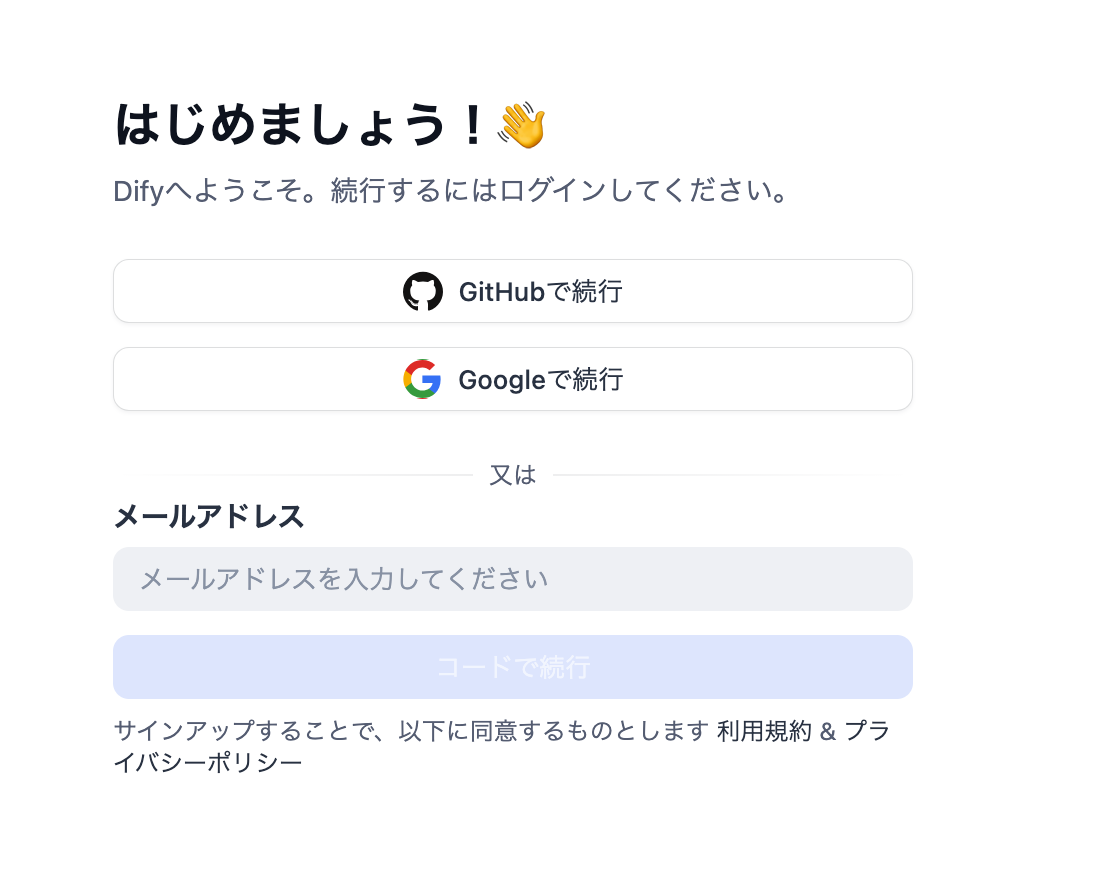

2.会員登録を行う

会員登録では、画面に表示される登録フォームにメールアドレスやパスワードなどを入力します。ただ、Googleアカウントなどを持っていれば、ほぼワンクリックでアカウントを発行することが可能です。

登録完了後にログインすると、ダッシュボードにアクセスできるようになります。登録後にメールアドレスの確認が求められる場合もあるため、指示に従って手続きを完了させましょう。

3.「最初から作成」をクリックする

ダッシュボードにアクセスすると、アプリケーション作成画面へ進めます。ここで「最初から作成」を選択し、新しいプロジェクトを開始しましょう。

新しいプロジェクトを開始すると、プロジェクト名や概要を入力する画面が表示されるので、AIアプリの作成目的や用途に合わせて情報を入力してください。

プロジェクトが正式に作成されると、編集画面に移動します。

4.入力ブロックを作成する

アプリケーション作成画面では、まず「入力ブロック」を作成します。入力ブロックは、ユーザーからの情報を受け取るためのインタフェース部分です。

入力ブロックの配置が完成したら、LLMブロックを作成するステップに進みましょう。

5.LLMブロックを作成する

LLM(Large Language Model)ブロックは、生成AIがユーザーの入力を処理し、応答を生成する部分です。LLMブロックを作成する際は、どのAIモデルを使用するかを選択し、プロンプトを設計しましょう。

なお、プロンプトには「ユーザーの質問に対して結論ファーストかつ200文字以内で簡潔に回答してください」など、生成AIに求める内容を簡潔かつ具体的にリクエストするのがおすすめです。

6.ワークフローが完成したらテストを行う

すべてのブロックが配置されてワークフローが完成したら、アプリケーション全体のテストを行ってください。

プロジェクトをテストモードに切り替え、ユーザーとして実際にアプリを操作し、想定通りに動作するか確認しましょう。

テスト中にエラーが発生した際は、プロンプトや設定を修正し、再度テストを繰り返す必要があります。

7.「公開」ボタンをクリックする

テストが完了し、アプリケーションが問題なく動作することを確認したら「公開」ボタンをクリックしましょう。アプリケーションが他のユーザーに利用可能な状態になります。

公開後はアクセスデータを分析したり、ユーザーからのフィードバックを反映したりして、より品質を高めてみてください。

Difyの料金体系はどれくらい?無料でも使える?

Difyには無料版もあるものの、有料版に比べて機能が大幅に制限されています。それぞれのプランにおけるDifyの料金体系は、以下のとおりです。

| プラン名 | 料金(月額) |

| SANDBOXプラン | 無料 |

| PROFESSIONALプラン | 59ドル |

| TEAMプラン | 159ドル |

| ENTERPRISE | カスタム料金 |

Difyの料金はドル払いとなっているため、日本円での支払額は為替レートによって変動します。

プランごとの詳細内容については、Difyの公式ページをチェックしましょう。

Difyの具体的な活用シーン5つ

ここからは、Difyの具体的な活用シーンを解説します。

- 経理システムへの活用

- AIチャットボットの作成

- 動画字幕の要約

- 外国語の文字起こし・翻訳

- 画像の読み取り・計算

今後利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

経理システムへの活用

Difyを使えば、経費や請求書といったデータを自動管理するアプリを比較的スムーズに作成できます。

具体的には、社員が経費精算フォームに入力すると自動的に集計され、承認フローやレポート作成まで一貫して処理できる仕組みを整えられるでしょう。既存の会計ソフトとAPI連携すれば、取引情報をリアルタイムで反映することも可能です。

経理担当者の作業を大幅に効率化し、ヒューマンエラーの発生を抑える点でも役立つのではないでしょうか。

AIチャットボットの作成

Difyでチャットボットを開発すると、問い合わせ対応や社内のヘルプデスクも自動化しやすくなります。

よくある質問と回答を登録し、自然言語処理の機能を組み合わせることで、幅広い問い合わせにスピーディーに応答できるようになるでしょう。顧客満足度の向上だけでなく、人材のリソース削減にも役立ちます。

実際のところ、商品情報や契約プランなどに関する問い合わせは、必要なデータベースを設定するだけで、即座にレスポンスできるボットを設計できます。あくまで一次対応に過ぎませんが、それでも業務効率は飛躍的に高まるでしょう。

動画字幕の要約

動画字幕をDifyで解析し、ポイントをまとめた要約を生成するようなアプリを開発することもできます。長時間のセミナーや研修動画などを視聴する前に、重要な箇所だけ確認したい場合は特に重宝するはずです。

具体的には、字幕テキストをインポートし、AIによる自然言語処理を適用することで、要旨を数行に凝縮してくれます。必要な部分だけをピックアップすれば、情報収集にかかる手間を大幅に減らせるでしょう。

外国語の文字起こし・翻訳

英語や中国語といった多言語の文字起こしを行い、そのまま翻訳までを一元的に処理できるアプリもDifyなら簡単に構築できます。

例としては、営業担当が海外のクライアントと打ち合わせをする際、録音データから議事録を自動生成し、即座に日本語へ翻訳するフローを作るイメージです。外部の翻訳APIと連携させれば、専門用語も正確に扱いやすくなるでしょう。

画像の読み取り・計算

商品ラベルや手書き書類を画像データとして取り込み、そこから文字や数値を取り出して自動計算する機能もDifyで作成可能です。

また、OCR(光学文字認識)技術と連携することで、書類整理や在庫管理を自動化しやすくなります。そのため、店舗の棚卸し作業を写真で行って商品名と個数を一括で読み取ったり、計算処理まで済ませられたりするアプリも作れるでしょう。

単純作業を効率化すると同時に、誤入力のリスクを減らせるメリットもあります。

Difyの活用がおすすめな企業の特徴

Difyは、以下の特徴に当てはまる方に大変おすすめのプラットフォームです。

- プログラミングなしでアプリを開発したい

- 社内業務の効率化を実現したい

- 事務作業の外注費を減らしたい

- 実際に手を動かしてAIアプリ開発を学びたい

それぞれの内容をチェックし、自分にも当てはまる特徴をチェックしましょう。

プログラミングなしでアプリを開発したい

Difyはローコード・ノーコードの仕組みを取り入れているため、専門的なプログラミング知識を持たない方でも扱いやすいです。

具体的に言うと、ドラッグ&ドロップ操作や簡単なパラメータ設定だけでWebアプリの基本機能を構築できるので、仮に新サービスのプロトタイプを試作してみたい場合でも、少額投資かつ短期間で形にしやすいでしょう。

外注に頼らなくてもアイデアを実現できるため、スタートアップ企業にも向いています。

社内業務の効率化を実現したい

定型業務や承認フローといった、煩雑になりやすい作業を自動化できるのも大きな利点です。そのため、業務効率化を目指したい企業には特に重宝するでしょう。

仮に経費精算やタスク管理のフローをアプリ化すれば、情報の見落としや二重登録などのトラブルを防ぎやすくなります。修正やアップデートも比較的簡単なので、運用しながらブラッシュアップを続けられるのではないでしょうか。

事務作業の外注費を減らしたい

Difyは事務作業の外注費を減らしたい場合にもおすすめです。

具体的に、領収書をスキャンして自動で読み取る機能を組み込めば、アウトソースしていた経理入力作業を内製化できます。さらに、承認や集計のプロセスも一括管理することも可能なので、外部業者への依存度を下げると同時に作業スピードも高められるでしょう。

実際に手を動かしてAIアプリ開発を学びたい

DifyはユーザーフレンドリーなUIを備えつつ、AIの機能をアプリに統合できるのが特徴です。

例としては、チャットボット機能に独自のデータを学習させながら、対話形式のサービスを構築するケースがあげられます。自らボタン配置やAPI設定を行えば、AIモデルの扱い方はもちろん、データ連携の仕組みも理解しやすくなるでしょう。

そのため、開発手法を身につけたいエンジニア志望の人材、最新技術を試したい企業にも適しています。

Difyを使ってAIアプリを作成しよう

今回は、Difyの概要や利用手順に加えて、実際に活用すべきシーンを解説しました。

Difyは初心者でも簡単に生成AIアプリを開発できるため「プログラミングスキルさえあれば〇〇を作りたい」といったアイデアを持つ企業には特におすすめです。その他にも、以下のシーンでは重宝すると思います。

【Difyの活用シーン】

- 経理システムへの活用

- AIチャットボットの作成

- 動画字幕の要約

- 外国語の文字起こし・翻訳

- 画像の読み取り・計算

AIで代替できる作業を見つけ、Difyを使ってアプリに任せていくことで、外注費の削減にもつながるでしょう。事業を加速させたい企業は、ぜひDifyの導入を検討してみてください。