ChatGPTは論文要約にも使える生成AIツールですが、以下のような悩みによって論文要約に活用できない方も少なくありません。

「ChatGPTで論文の難解な専門用語も分かりやすく要約できるのかな」

「ChatGPTで質の高い論文要約をするコツってあるんだろうか」

そこで今回は、ChatGPTを活用した論文要約の具体的なやり方を解説します。

【この記事を読んで得られること】

- ChatGPTで論文の概要を素早く把握できるプロンプト例

- ChatGPTで英語論文の要約や回答の質を高るコツ

- 論文の専門的な内容も深く理解できるおすすめGPTs

著作権に配慮しながらChatGPTで論文要約を効率化する方法も解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

ChatGTPの論文要約におすすめのGPTs一覧

| GPTs名 | 主な機能 | 情報の信頼性 | 日本語対応 | 料金 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| Consensus | 論文検索・要約・比較分析 | 元論文へのリンクを明記 | 対応 | 基本無料・有料プランあり | 2億件以上の論文データを活用し、研究の共通点や矛盾点を可視化 |

| PaperInterpreter | 論文の構造解析・用語解説・文脈説明 | 文脈や目的に合わせた解釈が可能 | 対応 | 無料 | PDFアップロード対応、初心者にも理解しやすい説明が可能 |

| ScholarGPT | 学術文献の要約・分析・関連論文の提示 | 関連論文の出典情報を表示 | 対応 | 無料基本無料・有料プランあり | 関連論文の推奨機能があり、文献レビューを効率化 |

| ロールプレイ翻訳 | 専門用語を分かりやすく翻訳・解説 | 原文のニュアンスを保持 | 対応 | 無料 | 読者のレベルに合わせた翻訳が可能で、専門的な内容も分かりやすく解説 |

| PaperSummarizer | 論文の重要ポイントの要約 | 端的な要約を重視 | 対応 | 無料 | 論文の要点を簡潔にまとめ、短時間で内容を把握できる |

| 要約し過ぎない論文読解AI | 過度な要約を避けつつ論文を解説 | 文脈・根拠を保持 | 対応 | 無料 | 要点をまとめつつ、重要な文脈や根拠を省略しない |

ChatGPTを活用した論文要約の具体的なやり方

論文要約は一見手間のかかる作業ですが、ChatGPTを使えば初心者でもすぐに完結します。

具体的なやり方も、論文のPDFファイルをChatGPTにアップロードし、プロンプトで要約を指示すれば問題ありません。

なお、もしPDFが用意できない場合、論文を直接コピー&ペーストすることも可能です。ただし、あまり文字数が多いと認識精度が落ちる懸念があるため、その点に注意しつつ小分けにして読み込ませるのがおすすめです。

また、生成された要約に不足を感じるのであれば、「さらに詳しく解説して」「情報の専門性を高めて」といった形でリクエストすると良いでしょう。

英語の論文を用いる際も、プロンプトの中に「日本語翻訳してください」と指示を加えれば、翻訳された状態で出力してもらえるため、言語が苦手な方にとっても重宝する機能と言えます。

ChatGPTでの論文要約に活用できるプロンプト例8選

まず、ChatGPTでの論文要約に活用できるプロンプト例を8つ紹介します。

- 論文の概要を把握したい

- 研究の詳細をまとめたい

- 論文の結論を明確に知りたい

- 特定の章に焦点を当てたい

- 注目すべき点を指定したい

- 内容をわかりやすく説明したい

- 他の研究と比較したい

- 論文の応用方法を探りたい

それぞれ詳しく見ていきましょう。

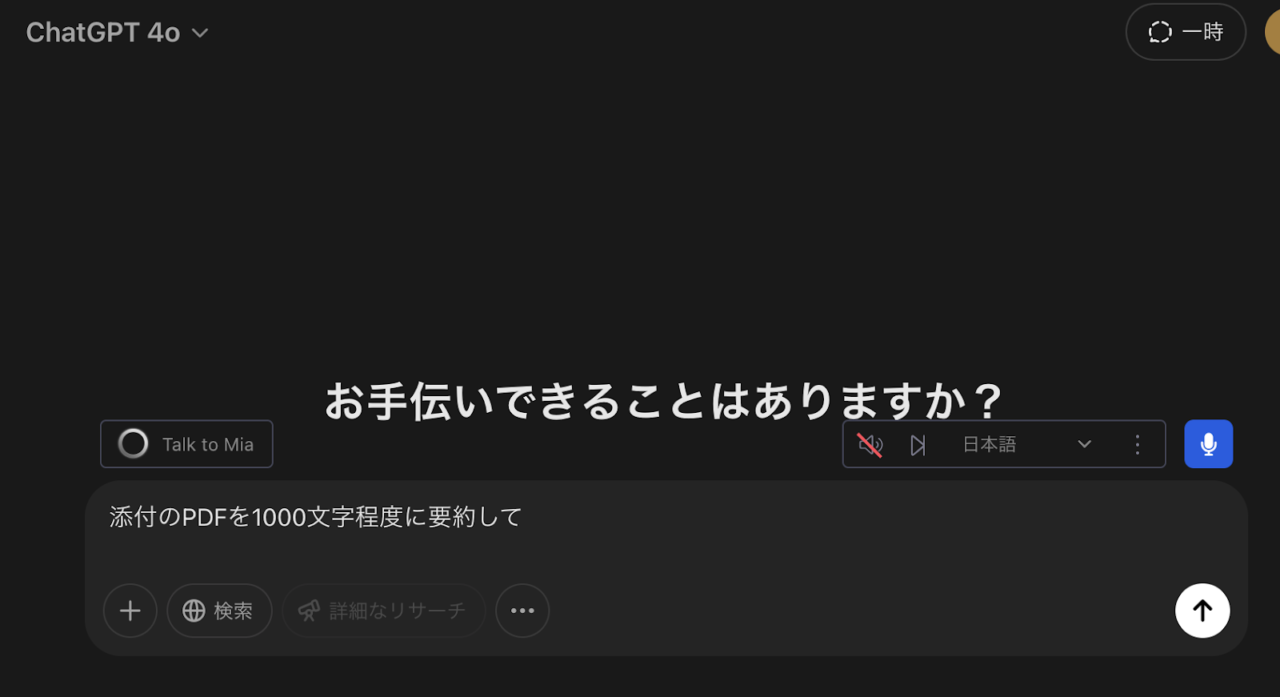

論文の概要を把握したい

論文の全体像や概要を把握したい場合は、以下のプロンプトを入力してください。

あなたはプロの編集者です。各章を関連付けて、論文の内容を簡潔に要約してください。

#条件

日本語で出力

素人でもわかりやすい表現

論文内の具体的な数字も記載

#出力内容

タイトル(和訳)

著者名

参考見聞

公開年月日

論文の主なポイント

そして、ChatGPTの生成結果は以下の通りです。

上記の通り、「#出力内容」の各項目に従ってシンプルに出力されるため、社内共有や顧客への提案でもすぐに利用できるでしょう。

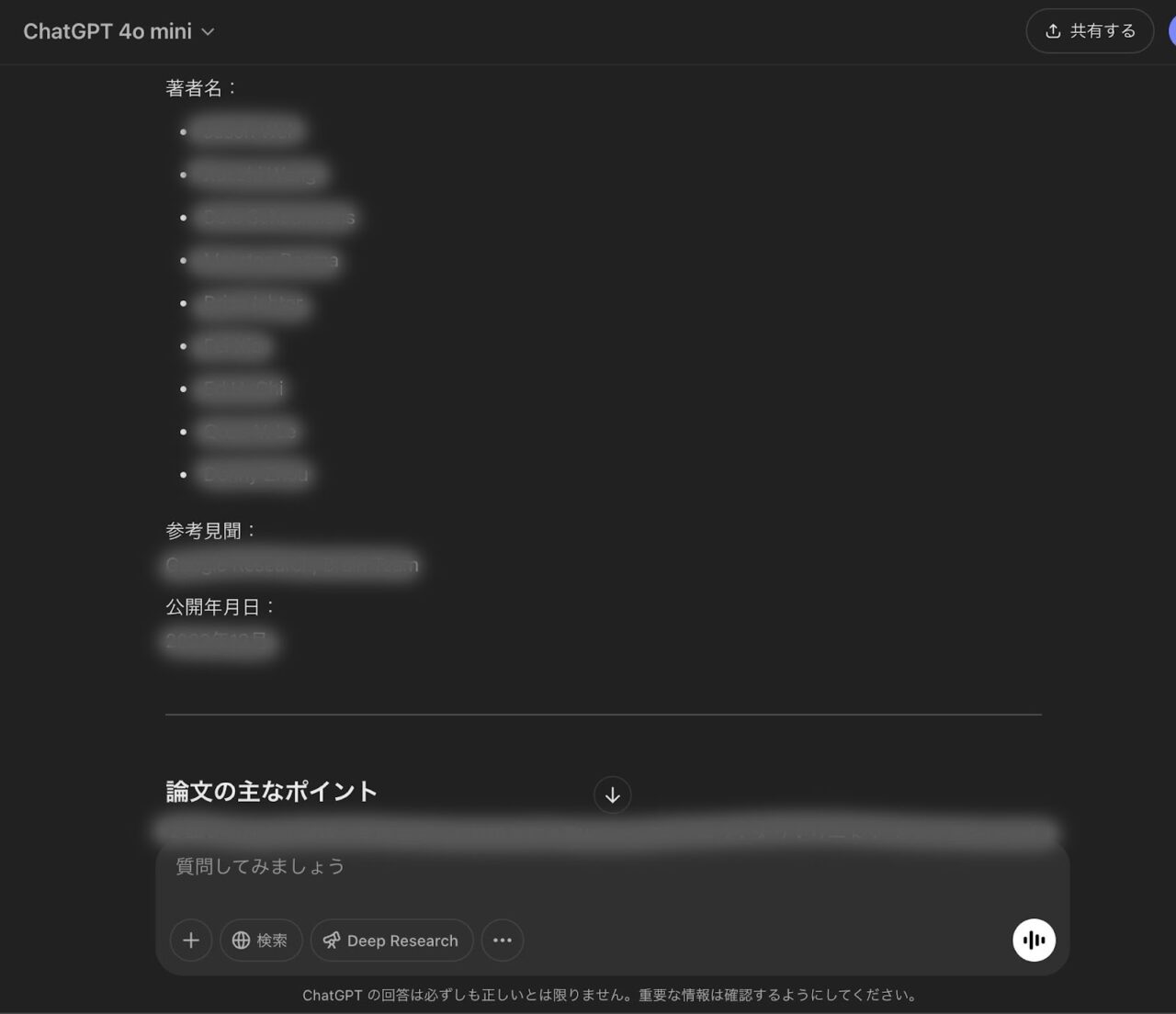

研究の詳細をまとめたい

研究の詳細をまとめたい場合は、以下のプロンプトを入力してください。

あなたはプロの編集者です。各章を関連付けて、論文の内容を簡潔に要約してください。

#ルール

日本語で出力

素人でもわかりやすい表現

論文内の具体的な数字も記載

#出力

タイトル(和訳)

著者名

参考見聞

公開年月日

研究の課題や目的

調査および実験の手順と結果

調査や実験結果がもたらす影響

本論文におけるまとめと考察

実際にプロンプトを送信し、出力されたChatGPTの生成結果は以下の通りです。

上記の通り、「#出力内容」の各項目に従ってシンプルに出力されるため、資料作成やプレゼン資料の骨子や概要作成でもすぐに利用できるでしょう。

論文の結論を明確に知りたい

論文の結論をスピーディーに知りたい場合は、以下のプロンプトを入力すると良いでしょう。

あなたはプロの編集者です。各章を関連付けて、論文の内容を簡潔に要約してください。

#ルール

日本語で出力

表形式で出力

#出力

タイトル(和訳)

著者名

参考見聞

公開年月日

本論文で明らかになったこと

結論を実践に応用するためのヒント

将来的に考えられる可能性と展望

ChatGPTによる、実際の生成結果は以下の通りです。

上記の通り、「#出力内容」の各項目に従って表形式で出力されるため、論文の結論や今後の展望が一目瞭然となりました。

特定の章に焦点を当てたい

論文の結論をスピーディーに知りたい場合は、以下のプロンプトを入力すると良いでしょう。

あなたはプロの編集者です。各章を関連付けて、論文の内容を簡潔に要約してください。

#ルール

日本語で出力

箇条書きで出力

素人でもわかりやすい表現

論文内の具体的な数字も記載

#出力

タイトル(和訳)

著者名

参考見聞

公開年月日

論文の該当箇所の主なポイント

実際のChatGPTによる生成結果は以下の通りです。

上記の通り、「#出力内容」や「#ルール」に従って箇条書きで出力されるため、要点を押さえているので資料にも活用しやすくなりました。

注目すべき点を指定したい

論文要約で注目すべき点を指定したい場合は、下記のプロンプトを入力してください。

あなたはプロの編集者です。〇〇に注目して、論文の内容を簡潔に要約してください。

#ルール

日本語で出力

箇条書きで出力

素人でもわかりやすい表現

論文内の具体的な数字も記載

#出力

タイトル(和訳)

著者名

参考見聞

公開年月日

〇〇に注目した要約文

そして、ChatGPTの生成結果は以下の通りです。

上記プロンプトの〇〇の部分に、注目したい内容を記載してください。

注目したい内容について、理由もあわせて要約文を出力してくれるので、プロジェクトの企画立案やブラッシュアップにも活用できるでしょう。

内容をわかりやすく説明したい

研究の詳細をまとめたい場合は、以下のプロンプトを入力してください。

あなたはプロの編集者です。高校生でもわかるように、論文の内容を簡潔に要約してください。

#ルール

日本語で出力

高校生でもわかりやすい表現

専門用語はできるだけ平易な言葉にする

専門的な部分は簡単な例を用いて説明する

#出力

タイトル(和訳)

著者名

参考見聞

公開年月日

高校生でもわかりやすい要約文

実際にプロンプトを送信し、出力されたChatGPTの生成結果は以下の通りです。

上記の通り、「#出力内容」の各項目や「#ルール」に従って噛み砕いた言葉で出力されるため、プレゼンテーション時の原稿作成などに利用できるでしょう。

他の研究と比較したい

他の研究と比較したい場合は、以下のプロンプトを入力してください。

あなたはプロの編集者です。各章を関連付けて、論文の内容を簡潔に要約してください。

#条件

日本語で出力

素人でもわかりやすい表現

論文内の具体的な数字も記載

#出力内容

タイトル(和訳)

著者名

参考見聞

公開年月日

他の関連する研究との比較

この論文の強みと弱み

実際のChatGPTによる生成結果は以下の通りです。

上記の通り、「#出力内容」や「#ルール」に従って他の論文との比較内容がわかるため、掘り下げるべきポイントや改善点を洗い出すのに重宝します。

論文の応用方法を探りたい

研究結果を実務にどう活かせるか、またその可能性を検討したい場合は、以下のプロンプトを入力してください。

あなたはプロの編集者です。各章を関連付けて、論文の内容を簡潔に要約してください。

#条件

日本語で出力

素人でもわかりやすい表現

論文内の具体的な数字も記載

#出力内容

タイトル(和訳)

著者名

参考見聞

公開年月日

論文の結論

論文の結論から実務で応用できる内容

実際のChatGPTによる生成結果は以下の通りです。

上記の通り、研究で得られた結果を踏まえた具体的な活用方法や事例が示されているため、次のプロジェクトのテーマ決めや方向性を考える際に役立つはずです。

ChatGPTで論文要約する際に回答の質を上げるコツ

ここでは、ChatGPTで論文要約する際に回答の質をあげるコツを8つ紹介します。

- 最新モデルのChatGPTを使用する

- 指示や命令・補足情報を区別してプロンプトを書く

- 具体的にプロンプトを書く

- 参考となる解答例を学習させる

- 最初のプロンプトは簡素にし、その後修正する

- あいまいな説明や表現をしない

- 出力方法や形式を明確にする

- 論文を要約する目的を明確にする

順番に見ていきましょう。

最新モデルのChatGPTを使用する

さらに精度の高い回答を求めるのであれば、最新モデルのChatGPTを利用するのがおすすめです。

なお、現在の最新モデルはGPT-4.5であり、月額20ドルの有料プランでも使えるようになりました。

GPT-4.5は無料プランに比べ、スピーディーかつ高性能な生成機能を備えています。月額費用もそこまで高額ではないため、コスパを求める方には特に重宝するでしょう。

ちなみに、無料版のChatGPTは、精度が低いだけでなく回数に制限も設けられているので、日常業務の中で頻繁に要約したい場合にも、有料版がおすすめです。

指示や命令・補足情報を区別してプロンプトを書く

希望する形に近い回答を求めるのであれば、プロンプトには指示や命令・補足情報を区別して書くようにしましょう。

というのも、プロンプトの構成要素は、大まかに①指示や命令②補足情報③出力形式の指示の3つに分けられます。

その中で、①指示や命令を最初に書きますが、指示を出すときに「#」や「””」などを使用して詳しく書くのがおすすめです。ChatGPTが指示を受け取りやすくなり、より希望に近い回答を引き出せるでしょう。

具体的にプロンプトを書く

より精度の高い回答を求めるのであれば、具体的にプロンプトを書くのがおすすめです。

たとえば「論文を要約してください」だけでは、やや難しい専門用語が入っていたり、回りくどい表現になるケースもあります。

そこで、「高校生にも理解できるように、400文字程度で論文を要約してください」などというように、5W1Hを交えて文字数を指定したりと、可能な限り具体的にプロンプトを書くのがおすすめです。

さらに、複雑な指示をしたい場合は、条件やルールなどを記載して、より詳しく書くことを心がけてみてください。必要に応じて複数の指示出しに分けて対応するのも、方法の一つです。

参考となる回答例を学習させる

希望するイメージに近い回答を求めるのであれば、プロンプトに参考となる回答例を記載しましょう。

ChatGPTに回答例を学習させることで、自分が希望するイメージに近い回答を出力してもらえる確率が高まります。

たとえば、とあるお店について説明してほしい場合には、回答してほしい項目(お店の名前、所在地、電話番号、サービス内容など)をプロンプトに記載しましょう。参考情報があるだけでも、ChatGPTの回答精度を上げられます。

最初のプロンプトは簡素にし、その後修正する

回答の質をあげるために、事前にプロンプトを作り込むのも方法の一つですが、最初から希望するイメージが沸いていない場合などは、最初のプロンプトは簡素にし、その後修正を重ねていくという方法もあります。

ある程度の条件やルールを設けた場合でも、追加指示による修正で、回答をさらにブラッシュアップさせられるでしょう。

一度の回答で希望する出力がされなかった場合は、修正用のプロンプトを送って、希望の回答に近づける作業が必要です。

あいまいな説明や表現をしない

回答精度を上げたいのであれば、あいまいな説明や表現をしないようにしましょう。

たとえば「この論文をいい感じに要約してください」といった具合に、「いい感じに」という抽象的であいまいな説明や表現をしてしまったために、ぼんやりとした回答になってしまう可能性もあるのです。

あいまいな回答をさせないためにも、プロンプトは可能な限り明確に指示するのがおすすめです。

出力方法や形式を明確にする

見やすくわかりやすい回答を求めるのであれば、プロンプトの条件やルールに、出力方法や形式を明記しましょう。

ChatGPTに指示が明確に伝わらない場合、必要な情報が見つけにくいだけでなく、回答結果が整理されない状況にもなり得ます。

具体的には「箇条書きで出力してください」や「表を用いて回答してください」など、出力方法や形式を明確にすることで、より見やすくわかりやすい回答を出力できます。

論文を要約する目的を明確にする

論文要約のポイントを押さえ、関連性の高い情報を用いた回答を求めるのであれば、要約する目的を明確にしましょう。

ChatGPTに目的を明確に伝えることで、より目的に沿った回答の出力が可能です。

もし目的に沿わない回答が出力されてしまうと再度修正指示を送ったりと、希望する回答を求めるのに手間がかかってしまいます。

「〇〇の目的で使用するので、箇条書きで専門知識のない人にもわかりやすく要約してください」など、具体的かつシンプルに目的を明確にしてみてください。

ChatGPTで論文要約するときの注意点

ここでは、ChatGPTで論文要約するときの注意点を4つ紹介します。

- 著作権を侵害する可能性がある

- 読み込ませる文字数の制限がある

- 古い情報や誤情報が含まれる可能性がある

- 使用するモデルで読み込ませる方法が異なる

それぞれ詳しく解説していきます。

著作権を侵害する可能性がある

ChatGPTで論文要約するときは要約文書が著作権を侵害していないかよく確認しなければなりません。

そもそも、ChatGPTの利用自体は商用利用可能ですが、ChatGPTによって生成された要約文書の著作権については、明確な法的判断が確立していないのが現状です。

また、web公開されている論文の著作権保護期間中は著作権侵害に該当するので、その観点からも注意が必要。

個人的な利用問題ありませんが、商用利用は慎重にチェックし、必要に応じて著者や出版社に許可を取って、著作権侵害に当たらないようにしなければなりません。

読み込ませる文字数の制限がある

論文要約に限らず、ChatGPTで読み込める文字数に制限があるのはご存じでしょうか。

公式サイトからの発表はないものの、一般的に無料プランにおける日本語での入力文字数上限は約2,000文字(約4,000トークン)と言われています。有料プランで約15,000文字(最大約32,000トークン)です。

つまり論文を一度に読み込ませると、ChatGPTは把握できる部分が限られ、全体を網羅する要約ができないケースもあるということです。

対策としては、文字数が多い論文は、章ごとなどに分割して要約させるのがおすすめとなります。

古い情報や誤情報が含まれる可能性がある

ChatGPTで論文要約する際、あらかじめ読み込ませた論文の要約だけなら問題ありませんが、他の論文や情報との比較をしたり、実務への活用法なども出力する場合は、古い情報や誤情報が含まれる可能性があります。

その理由として、ChatGPTの学習情報が常に最新ではないからです。

たとえば、無料プランで使えるモデルは2023年10月までのデータであったり、有料プランで使えるモデルでも2023年12月までのデータであると言われています。

読み込ませた論文以外にも、論文比較などでChatGPTにより情報を出力する場合は、ファクトチェックはもちろん、最新のデータや一次情報を用いて確認するようにしましょう。

使用するモデルで読み込ませる方法が異なる

以前までは、GPT-4o miniはファイルを読み込む機能がありませんでした。ただ、2025年3月15日時点ではGPT-4o miniでもPDFファイルが読み込めるようになっています。

しかし、今回は有料プランで試しているため、無料プランの場合はPDF読み込みができない可能性もあります。そんなときに備え、論文をコピー&ペーストして、テキストとしてChatGPTに読み込ませる方法も覚えておきましょう。

ChatGPTで論文要約するときに便利なGPTs

最後に、ChatGPTで論文要約するときに便利なGPTsを6つ紹介します。

- Consensus

- Paper Interpreter

- Scholar GPT

- ロールプレイ翻訳

- Paper Summarizer

- 要約し過ぎない論文読解AI

それぞれ詳しく解説していきます。

Consensus

Consensus(コンセンサス)は、2億件以上の論文データを活用し、関連する研究論文を検索して要約してくれるほか、研究結果をスピーディーに簡素にまとめてくれるGPTsです。

複数の論文を比較検討する際、共通点やズレを一目で把握できるのが特徴で、研究内容の重複や矛盾点を洗い出すことにも役立つでしょう。

出力された情報には元の論文へのリンクが明記されているので、引用する際にも便利です。

今回はGPTsのConsensusを紹介していますが、AI論文検索サービスとしてもリリースされているますので、気になる方は以下の記事も参考にしてみてください。

Paper Interpreter

Paper Interpreter(ペーパー インタープリター)は論文の構造や専門用語など、複雑でわかりにくい内容を、誰でも理解しやすいようにかみ砕いて解説してくれるGPTsです。

要約を希望する論文のPDFをアップロードすれば、著者の意図や論証の流れをわかりやすく示すので、初学者など専門用語に馴染みがない人でも、効率よく論文を理解できます。

また、各章ごとに日本語で丁寧に説明してくれるほか、文脈や目的に合わせた解釈も出力してくれるだけでなく、グラフや図表の解説など特定の部分についての詳しい質問も可能です。

専門知識がない論文を分かりやすくスピーディーに要約できるので、リサーチ業務には特におすすめのGPTsと言えるでしょう。

Scholar GPT

Scholar GPT(スカラー ジーピーティー)は、学術文献や研究データの要約や分析に特化したGPTsです。

関連論文など広範囲で参考になる情報を出力してくれるので、複数の論文を扱う際に重複や矛盾を整理できるのも特徴です。

関連論文のリンクと出典先を表示してくれるため、効率的に文献レビューをするのに役立つでしょう。

ロールプレイ翻訳

ロールプレイ翻訳は、難しい専門用語や表現を用いた英文の論文などを、複数の観点からわ分かりやすく翻訳してくれるGPTsです。

原文のニュアンスを損なわずに難解な専門用語をかみ砕いて解説したり、初心者などの読み手のレベルに合わせた翻訳も可能。著者の意図を捉えた論文内容の翻訳と解説を一度に取得できるので、効率よくリサーチ業務を進められるでしょう。

Paper Summarizer

Paper Summarizer(ペーパー サマライザー)は論文の重要なポイントをスピーディーにまとめることに特化したGPTsです。

論文の複雑な構造を整理してくれるので、要点を簡単につかみたいときに便利であり、限られた時間で論文内容を把握できるでしょう。

PDFファイルを読み込ませるだけで端的にまとめてくれるのが特徴で、論文読解を時短したい方におすすめです。

要約し過ぎない論文読解AI

要約し過ぎない論文読解AIは、要点を簡潔にまとめながらも肝心な部分を過度に省略はせず解説してくれるGPTsです。

AI独特の過度な情報圧縮により失われがちな文脈や根拠を保持するため、読者は正確で理解しやすい情報を受け取ることができます。

研究の流れや著者の主張なども把握しつつ全体像を捉えられるので、論文を深く理解できるようになり、論文の本質を損なわずに要点を把握できるでしょう。

ChatGPTで論文要約を効率化させて生産性をアップしよう!

本記事では、ChatGPTを活用した論文要約の方法、精度の高いプロンプトの作成、そして便利なGPTsについて解説しました。ChatGPTは論文読解の時間を大幅に短縮し、効率的な情報収集を可能にします。ただし、古い情報や誤情報、著作権侵害のリスクには注意しましょう。

【ChatGPTで論文要約する際の対策】

- 最新モデルを活用し、プロンプトを具体的に記述する

- 「Consensus」や「Paper Interpreter」などのGPTsを利用する

- 出力された要約は必ず原文と照らし合わせ、ファクトチェックを徹底する

上記の対策をすることで、ChatGPTをビジネスにおける論文要約の強力なツールとして活用し、生産性向上につなげてビジネスに役立ていってください。

コメント