「深津式プロンプト」という名前は聞いたことがあるものの、以下のような理由で活用できずにいる方も多いのではないでしょうか。

「深津式プロンプトはよく聞くけれど使い方がよくわからない」

「どのようなシーンで活用できるのかイメージができない」

そこで今回は、AIの性能を最大限に引き出す「深津式プロンプト」について基礎や使い方、すぐに使えるシーン別のテンプレートまで詳しく解説します。

【記事を読んで得られること】

- 深津式プロンプトの基本

- 業務ですぐに使えるテンプレート

- 深津式プロンプトを活用するためのコツ

ほかにも「七里式」や「ゴールシーク」などの違う型のプロンプトとの違いも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

深津式プロンプトとは?

まず、深津式プロンプトについて以下3つの観点から解説します。

- 深津式プロンプトの基礎知識

- 一般的なプロンプトとの違い

- 深津式プロンプトの2つのバージョン

それぞれ詳しく見ていきましょう。

深津式プロンプトの基礎知識

深津式プロンプトとは、note株式会社のCXOである深津貴之氏が考案した、生成AIから高品質な出力を得るためのフレームワークです。

プロンプトとはAIに指示や命令を伝える文章を指しますが、深津式プロンプトはAIにユーザーの意図を正しく伝えて質の高い回答を生成できるようにプロンプトを構造化したものです。

【深津式プロンプト例①】

#命令書:

あなたは【プロの編集者】です。

以下の制約条件と入力文をもとに、最高の結果を出力してください。

#制約条件:

・文字数は【300字】以内

・箇条書きで【3つのポイント】にまとめる

・小学生にも理解できる、簡単な言葉で説明する

#入力文:

【ここに要約したい元の文章を貼り付けます】

#出力文:

深津式プロンプトは上記の基本構造で成り立っています。

一般的なプロンプトとの違い

深津式プロンプトは、一般的な単文のプロンプトよりも誤解が少なく、精度の高い出力を得やすいという点が異なります。

一般的なプロンプトは「日本の首都について教えて」のように一文で指示するため手軽ですが、AIが文脈を誤解して意図と異なる回答を返す場合があります。

一方、深津式プロンプトは「役割」「制約条件」「入力文」といった複数の要素に細分化して指示を与えるため、AIが状況を整理しやすく狙い通りの出力につながります。構造はシンプルなため、初心者でも活用しやすいのも特徴です。

深津式プロンプトの2つのバージョン

深津式プロンプトには、基本的な指示形式である「バージョン1」と、さらに精度を高めるための「バージョン2」が存在します。

バージョン1は、前述のプロンプト例①のように一方的に指示を与える形式です。

一方でバージョン2は、例②のように「不明な点があれば質問してください」という逆質問をAIに指示します。

【深津式プロンプト例② バージョン2】

#命令書:

あなたは【プロの編集者】です。

以下の制約条件と入力文をもとに、最高の結果を出力してください。

#制約条件:

・文字数は【300字】以内

・箇条書きで【3つのポイント】にまとめる

・小学生にも理解できる、簡単な言葉で説明する・最高の結果を出力するために、この指示内容で不明な点や不足している情報があれば、質問してください。

#入力文:

【ここに要約したい元の文章を貼り付けます】

#出力文:

逆質問の要素を含めると、AIは指示内容の曖昧な部分をみずから解消しようとします。ユーザーとの対話によりタスクの解像度を上げるため、より複雑な要求にも応えやすくなるのです。

深津式プロンプトの7つの特徴

ここでは、深津式プロンプトの特徴を7つ解説します。

- 生成AIに役割を与えられる

- 入力文と出力文の関係をはっきりできる

- 期待する出力内容と構成を具体的に伝えられる

- マークアップ言語で見出しと本文を分けられる

- 箇条書きで命令を整理して視認性を高められる

- 文字数や制約条件を設定して出力を制御できる

- 目的に応じて柔軟に使える

それぞれ詳しく見ていきましょう。

生成AIに役割を与えられる

深津式プロンプトの特徴の一つ目は、AIに明確な役割を与えられる点です。

たとえば「あなたはプロの編集者です」「あなたは経験豊富なマーケターです」といった指示をすると、設定した役割に基づく知識や言葉遣いが反映された出力を得やすくなります。

役割を設定することで回答の方向性が安定し、専門的で質の高いアウトプットが得られます。

マークアップ言語で見出しと本文を分けられる

深津式プロンプトの特徴の二つ目は、マークアップ言語を使って見出しと本文を分けられる点です。

「#命令書」や「#制約条件」のように、「#(シャープ)」を使って区切ることで、文章の構造を明確にできます。

マークアップ記法を用いると、人間が文章を読むときと同じようにAIも見出しと本文の区別を理解しやすくなり、指示の全体像を正確に認識。指示内容の誤解を防ぎやすくなる利点もあります。

入力文と出力文の関係をはっきりできる

深津式プロンプトの特徴の三つ目は、入力文と出力文を見出しで分けて関係を明確にできる点です。

「入力文」と「出力文」を区別して示せば、AIは入力文に含まれる文章やデータをもとに、出力を生成する流れを理解しやすくなります。

この形式を使えば、AIがタスクを誤解するのを防ぎ、指示通りの結果を得られます。

期待する出力内容と構成を具体的に伝えられる

深津式プロンプトの特徴の四つ目は、AIに期待する出力内容と構成を具体的に伝えられる点です。

たとえば単純に「以下の文章を要約してください」と指示するのではなく、制約条件として「専門知識がない人にもわかるように3つの要点にまとめ、300字以内で要約してください」と記述できます。

AIに具体的な条件を設定すれば、タスクのゴールを明確に示せるため、出力の精度が高まります。

箇条書きで命令を整理して視認性を高められる

深津式プロンプトの特徴の五つ目は、条件や命令を箇条書きで整理しやすい点です。

「制約事項」や「入力文」にリスト形式で記述することで、長文で並べるよりも読みやすく整理できます。

箇条書きにすれば人間にとって視認性が高まるだけでなく、AIもそれぞれの命令を正確に理解できます。結果として、複雑な要求をする際に条件の抜け漏れを防げるのです。

文字数や制約条件を設定して出力を制御できる

深津式プロンプトの特徴の六つ目は、文字数やトーンなどの制約条件を設定して出力を制御できる点です。

たとえば「ですます調で記述してください」「500字以内でまとめてください」「専門用語は使わずに平易な言葉で説明してください」と指定すれば、AIの回答を希望に近い形へ導けます。

制約条件を設けることで、アウトプットを意図通りに整えやすくなり、実用性の高い結果を得られます。

目的に応じて柔軟に使える

深津式プロンプトの特徴の7つ目は、達成したい目的に応じて柔軟に活用できる点です。

たとえば、単純な文章の校正を依頼する場合は「命令書」と「入力文」だけでも十分に機能します。

一方、複雑なレポート作成を依頼する際には、すべての要素を詳細に記述することで期待する出力を得られます。

タスクの複雑さに応じて使い分けられる柔軟性こそが、深津式プロンプトの強みです。

深津式プロンプトの使い方

ここでは深津式プロンプトの使い方を具体例で解説します。

基本は、テンプレートである「命令書」「制約条件」などの各項目に、AIに実行してほしい内容を記述するだけです。

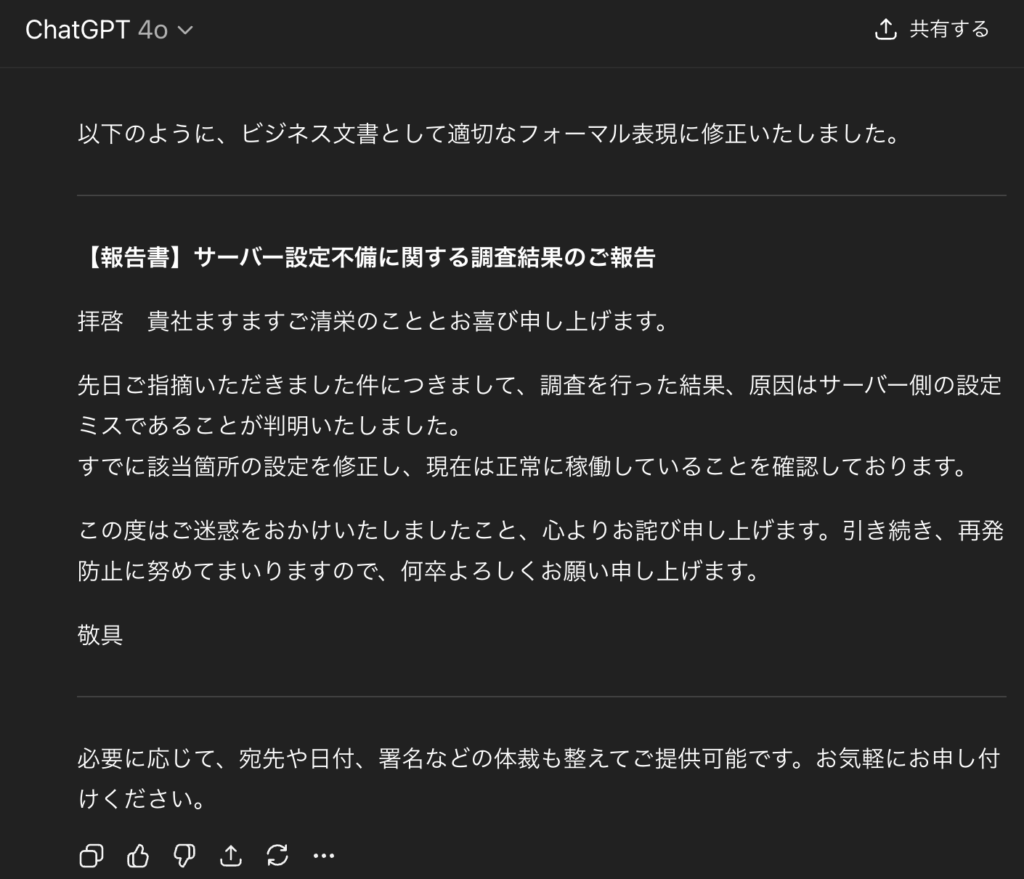

例として「社内向けの少し砕けた報告文を、取引先に提出できるフォーマルな文章へ書き換える」というビジネスシーンで、各項目をどのように埋めるのかを見ていきましょう。

【報告文をフォーマルな文章に変換する深津式プロンプトの例】

# 命令書

あなたは、ビジネス文書の作成と校正のプロフェッショナルです。以下の制約条件と入力文をもとに、フォーマルな報告文を作成してください。

# 制約条件

・取引先に提出する文書として、丁寧語・尊敬語を正しく使う

・結論を先に述べる構成(PREP法)に修正する

・冗長な表現を避け、簡潔で分かりやすい文章にする

# 入力文

先日の件ですが、調査した結果、原因がわかりました。どうやらサーバー側の設定ミスだったみたいです。すぐに対応して、もう問題ないので大丈夫です。

# 出力文

ChatGPTで出力した結果は以下のとおりです。

これが深津式プロンプトの基本的な使い方です。

各項目でAIの役割や守ってほしいルール、処理内容を具体的に指定すれば、ユーザーの意図を正確に伝えられます。

深津式プロンプトをChatGPTで活用する5つのコツ

ここでは、深津式プロンプトを有効に活用する5つのコツを紹介します。

なお、紹介するコツはChatGPTだけでなく、ClaudeやGeminiといったほかの生成AIでも同様に応用可能です。

- 出力したい分野の専門家などの役割を与える

- 前提条件や文脈を整える

- 出力品質の指示を与える

- 出力の形式をあらかじめ指定する

- 思考の流れをステップで指示する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

出力したい分野の専門家などの役割を与える

AIに指示を出す際は「あなたは〇〇の専門家です」と役割を設定すると、専門分野に沿った回答を得やすくなります。

SEO記事の構成案を作成させたい場合は「あなたは経験豊富なWebマーケターであり、SEOの専門家です。」と指定してみましょう。

AIは与えられた役割になりきり、専門的な知識や言葉遣いを反映した質の高い回答を生成できます。

前提条件や文脈を整える

AIは与えられた情報でしか判断できません。回答の精度を高めるためには、背景や前提条件、文脈の具体的な提示が必要です。

具体的には、会議の議事録を要約させる際、単にテキストを渡すだけでなく会議の目的も示しましょう。

目的を「新商品の企画会議」や「四半期の業績報告会」と明確に伝えれば、AIは文脈を理解しやすくなり、的確な回答を返せます。

出力品質の指示を与える

生成する文章の品質レベルを具体的に指示するのも、深津式プロンプトを活用するコツです。対象とする読者を明確に伝えれば、出力のトーンや難易度をコントロールできます。

たとえば「この内容は中学生にも理解できるように説明してください」と指示すれば、専門用語を避けた平易な文章が生成可能。一方、「大学教授向けのレポートを書くため、専門的な視点から論理的に記述してください」と指示すれば、高度な文章を得られます。

出力の形式をあらかじめ指定する

AIに出力形式をあらかじめ指定しておくと、後の作業がスムーズになります。

指定できる形式の例は以下の通りです。

- 箇条書き

- 表形式

- マークダウン形式

- JSON形式

複数のサービスのメリット・デメリットを比較させたい場合は「表形式で出力してください」と指定すれば、情報を整理して比較しやすい出力結果を得られます。

思考の流れをステップで指示する

レポートや企画書の作成など、複雑なタスクをAIに依頼する際は、思考の流れをステップに分解して指示する方法が効果的です。

たとえば「まず市場の課題を分析し、次にターゲット顧客を定義し、最後に具体的な解決策を3つ提案してください」と段階的に伝えましょう。

ステップごとに指示すれば、AIの思考が整理され、実践的な回答が得られます。

深津式プロンプトをChatGPTで活用するテンプレート5選

ここでは、日常業務や学習ですぐに使える深津式プロンプトのテンプレートを、5つのシーン別に紹介します。

- 丁寧なビジネスメールの作成

- 長文情報の要約

- YouTube台本の作成

- アイディアの壁打ち・ブレインストーミング

- プログラミングコードの生成

各テンプレートは、【】内のテキストを書き換えるだけでそのまま使える形式です。コピー&ペーストして活用すれば、簡単に質の高い出力を得られます。

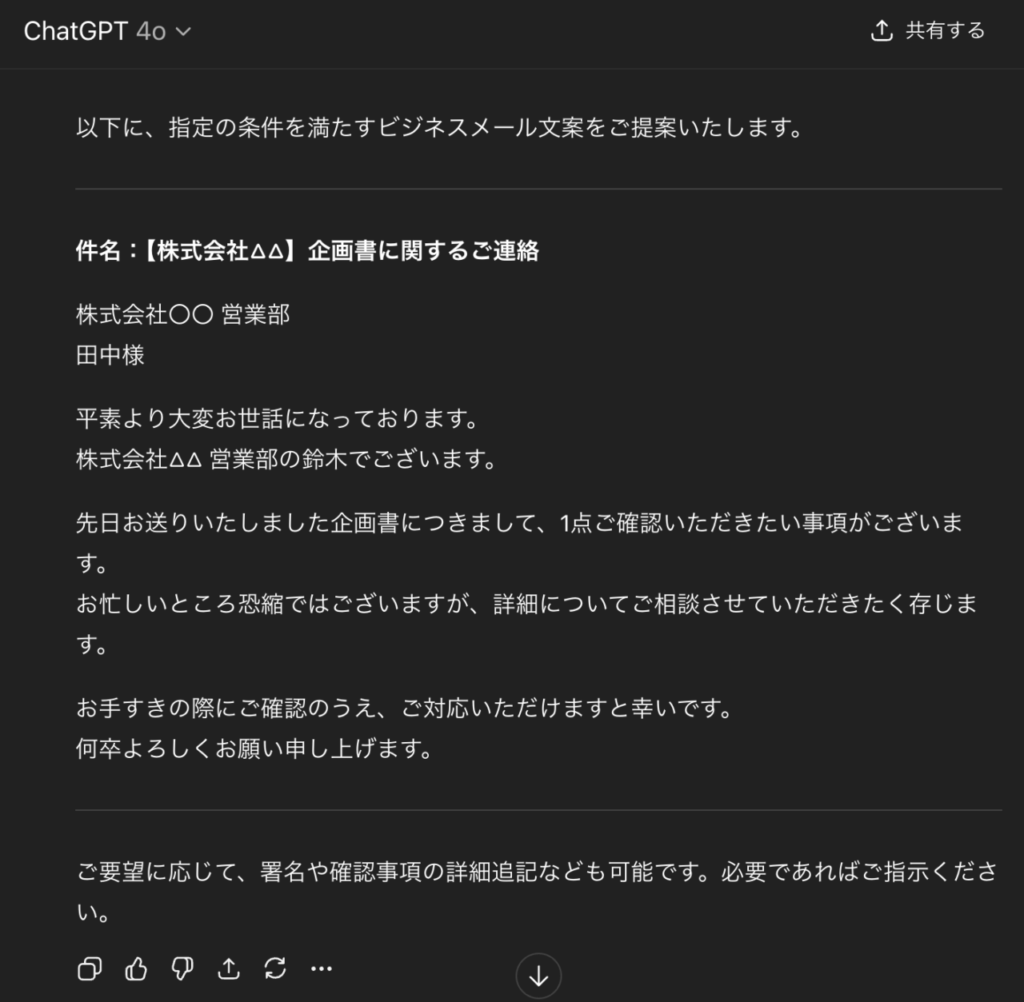

丁寧なビジネスメールの作成

取引先への依頼や謝罪など、丁寧さが求められるビジネスメールを効率よく作成できるテンプレートです。

#命令書

あなたは、丁寧で分かりやすいビジネスメールを作成するプロフェッショナルです。以下の入力文と制約条件に基づき、取引先へのメール文案を作成してください。

#制約条件

・件名は「【株式会社△△】〇〇に関するご連絡」の形式にする

・相手への敬意と感謝が伝わる、誠実な文章を心がける・要件は簡潔に、分かりやすく伝える

#入力文

・宛先:【株式会社〇〇営業部田中様】

・差出人:【株式会社△△営業部鈴木】

・要件:【先日お送りした企画書の件で、1点ご確認いただきたい事項があります。】

#出力文

ChatGPTで出力した結果は以下のとおりです。

タイトルから書き始め、締めの挨拶まで丁寧なビジネス寄りのメール文章が出力されました。

定型の挨拶文を省略できるため、効率よくメールを作成できます。

長文情報の要約

長文のレポートや、Web記事の要点を素早く把握したい場合に活用できるテンプレートです。

#命令書

あなたは、長文の要点を的確に抽出する能力に長けた編集者です。以下の入力文と制約条件に基づき、文章を要約してください。

#制約条件

・要点は【3つ】の箇条書きでまとめる

・全体の文字数は【300】字以内とする

・【専門知識がない人】にも理解できる平易な言葉で説明する

#入力文

【ここに要約したい文章を貼り付ける】

#出力文

ChatGPTで出力した結果は以下のとおりです。

(※この例では、1,000文字以上の「生成AIについて」の説明文入力しています)

1,000文字以上の文章が、200文字以下に要約されました。このテンプレートを使えば、必要な情報を短時間で把握できます。

YouTube台本の作成

深津式プロンプトは、YouTube動画の構成案や台本制作にも活用できます。

以下のテンプレートを使えば、企画段階から構成までを効率的に組み立てられます。

#命令書

あなたは、視聴者のエンゲージメントを高める動画構成を作成する、プロの放送作家です。以下の入力文と制約条件に基づき、YouTube動画の台本を作成してください。

#制約条件

・動画時間は【約10分】を想定する

・冒頭【30秒】で視聴者の興味を引く「つかみ」を入れる

・構成は【導入→本編→まとめの3部構成】とする

・【語りかけるような、親しみやすい口調】で記述する

#入力文

・動画のテーマ:【ChatGPTを使った業務効率化テクニック5選】

・ターゲット視聴者:【20代〜30代の若手ビジネスパーソン】

・動画の主なメッセージ:【AIは工夫次第で仕事の最高の相棒になる】

#出力文

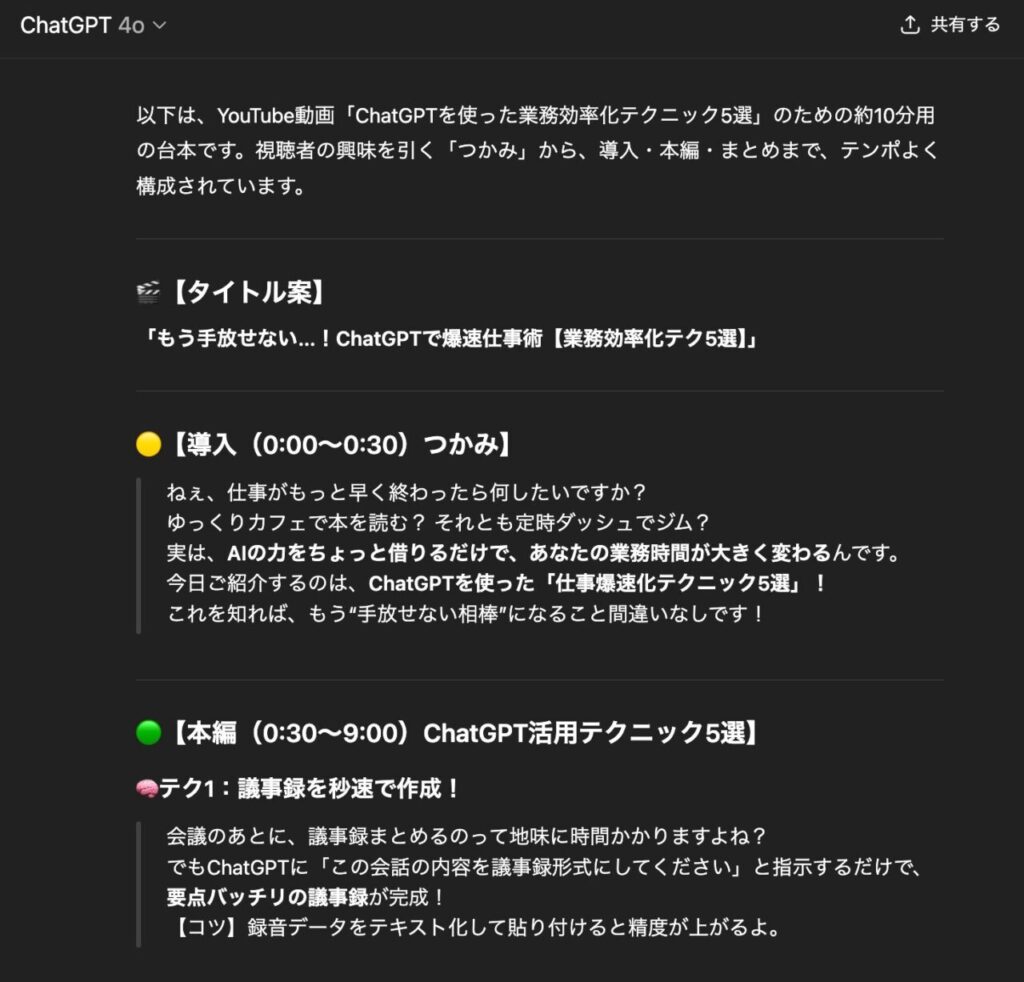

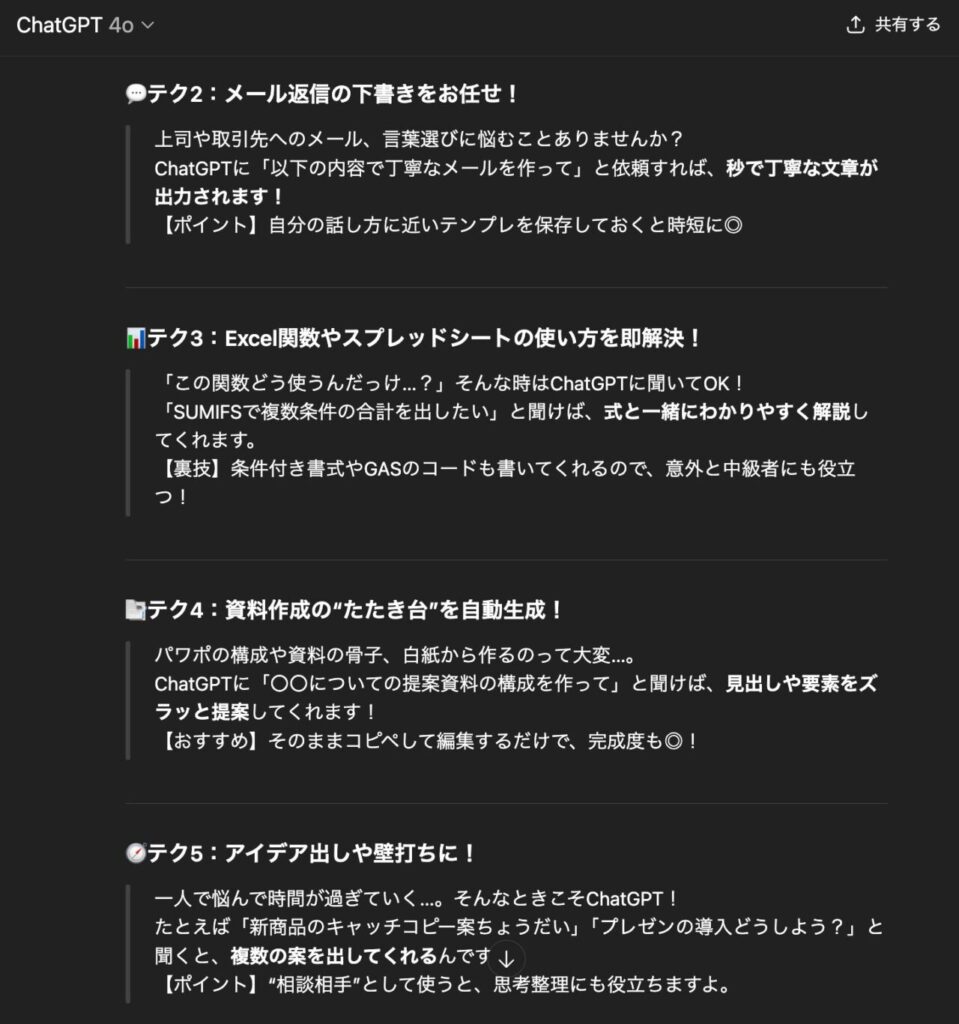

ChatGPTで出力した結果は以下のとおりです。

これからYouTube制作を始めたい方や、企業で台本制作を請け負う際に活用できます。視聴者を惹きつける構成を、効率的に形にできるのが特徴です。

アイディアの壁打ち・ブレインストーミング

新規事業の企画やブログ記事のテーマ出しなど、AIを思考やアイディアの壁打ち相手として活用できるテンプレートです。

#命令書

あなたは、常識にとらわれない斬新なアイディアを生み出すことが得意なイノベーターです。以下の入力文と制約条件に基づき、アイディアを【5個】提案してください。

#制約条件

・実現可能性は問わず【ユニークで面白い】アイディアを重視する

・各アイディアには【簡潔なタイトルと2〜3行】の説明を添える

・ターゲットとなる顧客層を明確にする

#入力文

・テーマ:【AIを活用した新しい学習サービス】

・解決したい課題:【学習のモチベーションが続かない】

#出力文

ChatGPTで出力した結果は以下のとおりです。

一人ではすぐに思いつかないようなユニークな発想を、深津式プロンプトを活用すれば瞬時に複数出力できます。

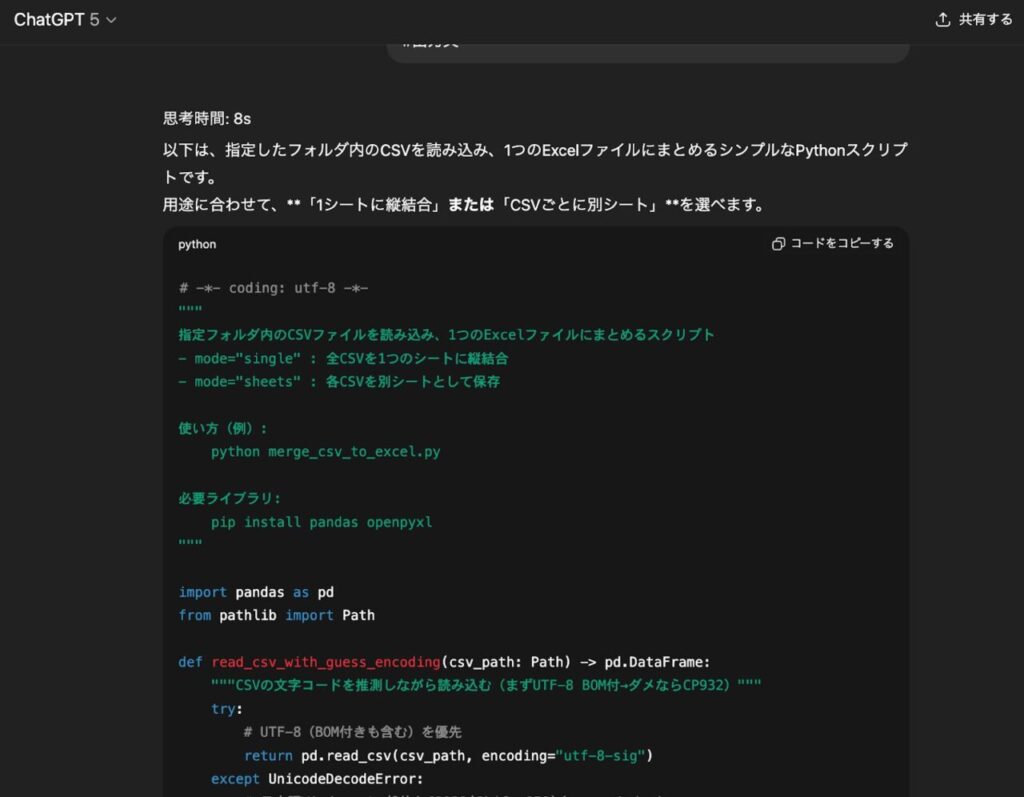

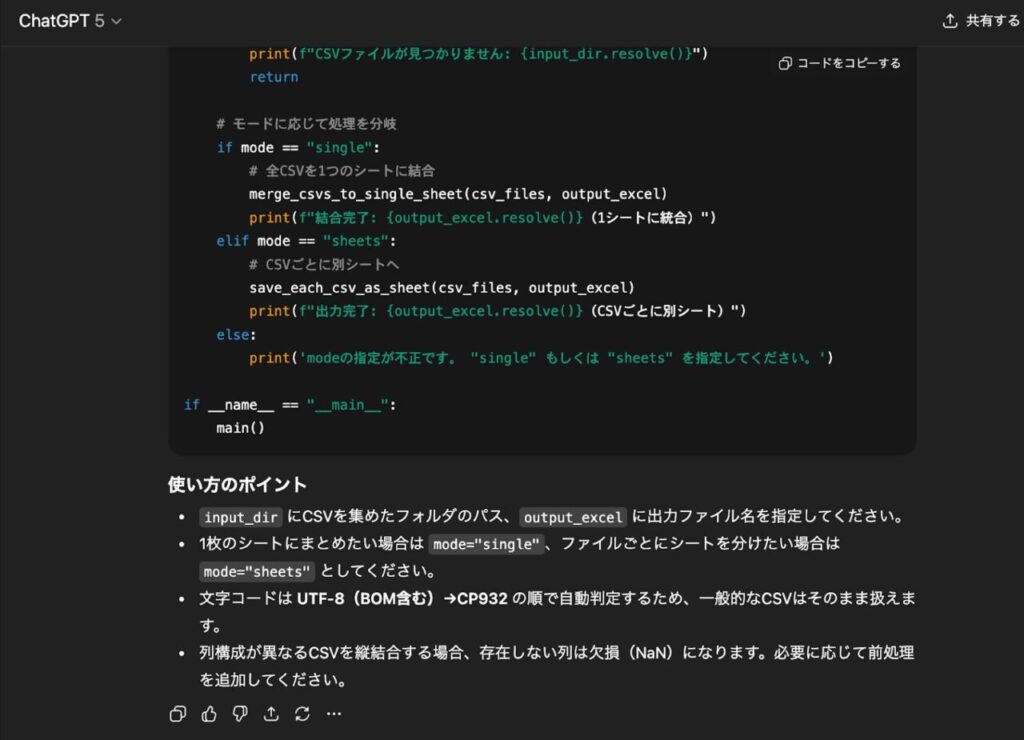

プログラミングコードの生成

簡単なツールやWebサイトのコードであれば、以下のテンプレートを使えばAIが即座に生成してくれます。

#命令書

あなたは【Python】に精通したクリーンで効率的なコードを書くプロのソフトウェアエンジニアです。以下の入力文と制約条件に基づき、プログラミングコードを生成してください。

#制約条件

・使用する言語は【Python】とする

・コードには、各処理の役割を説明するコメントを日本語で記述する

・初心者にも理解しやすいように、シンプルなロジックで実装する

#入力文

・作成したい機能:【指定されたフォルダ内のCSVファイルをすべて読み込み、1つのExcelファイルにまとめる機能】

#出力文

ChatGPTで出力した結果は以下のとおりです。

〜中略〜

このテンプレートを使えば、必要なコードをすぐに生成できます。また、動作に不備があった場合は、不備内容を伝えるだけでAIに修正を依頼可能です。

プログラミング初学者や定型作業の自動化を目指す人にとって、実用性の高いテンプレートです。

深津式プロンプトを活用する際の3つの注意点

深津式プロンプトは生成AIの出力精度を高めるために有効な手段ですが、万能ではありません。ここでは、深津式プロンプトの活用に限らず、生成AI全般に共通する3つの注意点を解説します。

- 生成結果をチェックする

- 公開されていない情報は出力できない

- 機密情報や個人情報は入力しない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

生成結果をチェックする

AIは事実とは異なる情報を、いかにも事実であるかのように生成してしまう場合があります。この現象を「ハルシネーション」と呼びます。

ハルシネーションが発生するのは、AIが学習した膨大なデータをもとに、もっともらしい単語のつながりを予測して文章を生成する仕組みだからです。

とくに固有名詞や数値、統計データなどの事実情報は、信頼できる情報源と照らしあわせて必ず人の目で確認しましょう。

公開されていない情報は出力できない

AIは、学習データに含まれていない情報は出力できません。

そのため、直近の出来事や、社内の非公開情報などには正確に答えられない場合があります。

たとえば、昨日発表されたばかりの最新技術や、プレスリリース前の社内企画の詳細にはアクセスできません。

AIは過去に公開された情報をもとに回答を生成するため、リアルタイム性が求められる内容や、社内データベースに基づく情報情報には対応できない点に注意しましょう。

機密情報や個人情報は入力しない

ChatGPTをはじめとする多くの生成AIサービスでは、ユーザーが入力した情報をサービス品質向上のために学習データとして利用する場合があります。

会社経営に関わる機密情報や、顧客の氏名・連絡先などの個人情報をプロンプトに含めると情報漏洩のリスクにつながります。

情報漏洩は企業の信頼を大きく損なう可能性があるため、機密性の高い情報は絶対に入力しないよう注意しましょう。

深津式プロンプト以外の4つの型を比較

生成AIの出力精度を高めるプロンプトの型には深津式プロンプト以外にも複数存在します。

ここでは深津式プロンプト以外に代表的な4つのプロンプト手法を紹介し、深津式プロンプトとの違いや特徴を比較します。

- 七里式プロンプトとの違い

- ゴールシークプロンプトとの違い

- 鈴木式プロンプトとの違い

- ReActプロンプトとの違い

それぞれ詳しく見ていきましょう。

七里式プロンプトとの違い

七里式プロンプトは、求める回答の前提情報を詳細にプロンプトに落とし込み、AIの出力結果の精度を高めたい場合に使用します。

具体的には、七里式プロンプトは「8+1の公式」という以下8項目と1つの追加指示をあわせた合計9つの要素から成り立つプロンプト構造です。

- 前提条件

- ペルソナ設定

- 参考情報

- 名詞と動詞

- 形容詞と副詞

- 出力形式

- 出力フォーマット

- 文体指定

- +1 追加指示

深津式プロンプトとの違いは、AIに与える情報量の多さにあります。豊富な情報から高い精度で回答を得たい場合は「七里式プロンプト」がおすすめです。

一方で、出力対象についての情報が少ない場合や、手軽に出力したいときは深津式プロンプトのほうが適しています。

ゴールシークプロンプトとの違い

ゴールシークプロンプトは、AIにゴールまでの手順やプロセスをAI自身に考えさせる手法です。

テンプレートはなく、ユーザーが目指すゴール(目標)を達成するために、AIの役割やルールなどを設定します。

ただし、ゴールシークプロンプトは1回の出力だけでは得たい回答に辿りつかない可能性があるため、繰り返しAIとコミュニケーションをとることが欠かせません。

深津式プロンプトがタスク達成のための手順を人間が細かく指示を与えるのに対し、ゴールシークプロンプトは手順をAIに委ねる点が対象的です。

ゴールシークプロンプトは明確な手順が存在しない、企画立案や戦略策定などの作業に向いています。

鈴木式プロンプトとの違い

鈴木式プロンプトは、深津式プロンプトよりも詳細な情報をAIに与えて精度を高める構造です。

鈴木式プロンプトは以下7つの要素で構成されています。

- 目的

- 対象

- 依頼内容

- 役割

- 出力形式

- 参考・ヒント

- 改善要請

深津式プロンプトの基本構成(命令書・制約条件・入力文・出力文)より項目が多いのが特徴です。

また、構成が明確に分かれているため、AI初心者でもプロンプト設計に迷いにくく、安定して質の高い回答が得やすいというメリットがあります。

ReActプロンプトとの違い

ReActプロンプトは「Reasoning and Acting(推論と行動)」の略で、AIが推論(Reasoning)・行動(Acting)・観察(Observation)を組みあわせてタスクを解決する手法です。

具体的なプロンプトの例は以下のとおりです。

[文章【質問または指示を入力】

Reasoning(思考):【テキストを入力】

Action (行動):【テキストを入力】

Observation (観察):【テキストを入力】]

たとえば、AIが「最新の情報を調べる必要がある」と判断した場合、検索ツールを使ってWeb情報を収集し、その結果をもとに回答を生成します。

外部ツールと連携して回答の正確性や網羅性を高められる点が、深津式プロンプトとは異なる点です。

ChatGPTで深津式プロンプトを活用して業務効率化を目指そう

本記事では、深津式プロンプトの基本知識から、シーン別に使えるテンプレート、活用のコツまで解説しました。

深津式プロンプトを使いこなせば、生成AIの出力精度を高め、業務や学習をより効率的に進められます。

【深津式プロンプトを有効に活用するためのポイント】

- 深津式プロンプトの特徴7つを理解して使う

- 深津式プロンプトのテンプレートに沿って指示を与える

- 生成AIの注意点をよく理解する

深津式プロンプトをはじめとするプロンプトの型を活用すれば、生成AIから期待通りの結果を得やすくなります。繰り返し確認し、実務に取り入れていきましょう。

なお、生成AIスキルの習得を体系的に学びたい場合は、最大75%助成金の対象となる生成AI研修サービスを活用するのもおすすめです。

コメント